アライグマによる農作物被害が全国で深刻化しています。

埼玉県では、2023年度に1万1790匹ものアライグマが捕獲され、被害額は約2300万円に上ります。

ここでは、農家が直面する切実な問題に寄り添い、実際に効果を上げている対策や、行政の取り組み、読者自身が今すぐできるアクションを詳しく紹介します。

この記事を読めば、アライグマ被害に対応するための具体的な方法と、地域全体で被害を減らすための重要なポイントがわかります。

アライグマ被害の現状と背景

埼玉県でブドウ農園を経営する石井公一さん(68歳)は、ここ数年で被害が急増したことに頭を悩ませています。

「電気柵や箱わなを使っているけれど、去年だけで900房のブドウが荒らされました。被害額は50万円以上です。大切に育てているブドウを簡単に食べられてしまうと、本当に悔しいですね」と石井さんは話します。

実際、アライグマは夜行性で木登りが得意。親子連れで農地を襲撃し、農作物を徹底的に食い荒らします。

また、増加の背景には空き家の問題もあります。埼玉県内だけでも13万5800戸の放置空き家があり、それらが快適な住処となっています。

農家が実践できる具体的な対策

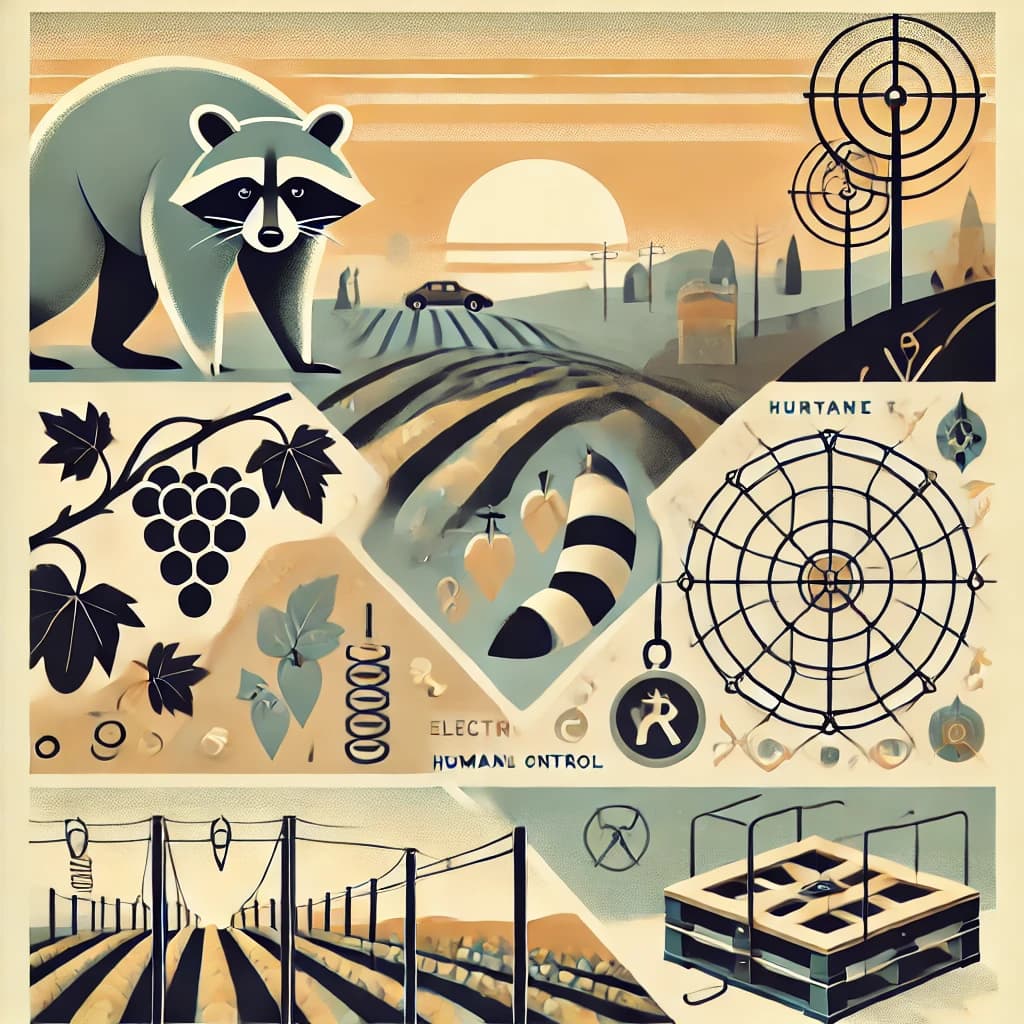

1. 電気柵の導入

埼玉県農家の石井さんが効果を実感しているのが、園地を囲む電気柵です。

以下のポイントを押さえれば、より効果を高めることができます。

- 設置費用:1メートルあたり約1000~2000円程度。自治体の補助金が利用できる場合もあります。

- 設置のポイント:柵の高さは最低でも60cm以上、木の根元まで隙間なく覆うように設置します。

- 効果の実例:石井さんは園地の一部を電気柵で囲んだ結果、被害が半減しました。

2. 箱わなの使用

アライグマを捕獲するための箱わなは、研修会を受けることで農家や一般市民でも使用可能です。

- 入手方法:自治体やホームセンター、オンラインショップで購入可能。費用は約1万円~3万円程度。

- 設置のコツ:餌としては果物やパンを使用し、繁殖期前の冬に設置すると効率が上がります。

3. 農地の環境管理

農作物の残渣や家庭菜園の果実が放置されていると、アライグマを誘引してしまいます。

農地周辺を常に清潔に保つことが、侵入リスクを減らす鍵です。

行政の取り組みと地域社会の役割

埼玉県や佐賀県では、被害軽減のためのさまざまな支援策が進められています。

1. 罠設置の研修会

佐賀県では70人以上が参加する捕獲方法の講習会が開催されています。

最新の捕獲技術や設置方法を学べるため、多くの参加者が「役立つ情報を得られた」と評価しています。

2. 補助金制度

自治体によっては、電気柵や箱わなの購入費用を一部補助してくれる制度があります。

例えば、埼玉県では最大50%の費用補助が提供されており、利用者の満足度が高いです。

3. 空き家対策

地域全体で空き家を管理する取り組みも進められています。

空き家を再利用するプロジェクトや、放置空き家の取り壊しを支援する制度を活用することで、アライグマの住処を減らすことができます。

読者が今すぐできること

- 自治体に相談する:地元の市役所や役場に連絡し、補助金制度や研修会情報を確認しましょう。

- 防除対策を始める:家庭菜園や小規模な畑を持つ方でも、電気柵や簡易な防除策を導入できます。

- 情報を共有する:地域住民と協力し、被害情報や対策を共有して連携を深めましょう。

アライグマ被害を減らすために

アライグマ被害は個人だけで解決するのは難しい問題です。

しかし、農家や地域、行政が一丸となって取り組むことで、被害を大きく軽減できる可能性があります。

この記事を参考に、まずは身近な対策から始めてみてはいかがでしょうか?

コメント