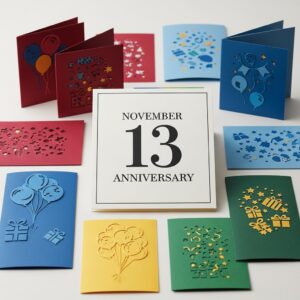

うるしの日(11月13日 記念日)はどんな日?

✅ 惟喬親王が法輪寺で漆の製法を菩薩から授かったという伝説に基づく日です。

✅ 漆業界では職人をねぎらう大切な日とされ、美しさや技術への理解を深める機会です。

✅ 日本漆工芸協会が1985年に制定し、漆文化の継承と発信を目的としています。

漆器に触れたとき、ただの道具とは思えない重厚さや艶やかさを感じたことはありませんか?

それはきっと、何百年も受け継がれてきた職人の魂と、自然が育んだ漆の神秘に触れた瞬間です。

毎年11月13日は「うるしの日」。

日本が誇る伝統工芸「漆」の魅力を見つめ直す、大切な記念日です。

この記事では、「うるしの日」の由来や意味、関連する人物・団体、そして漆文化の奥深さについて、たっぷりとご紹介します。

読み終わる頃には、きっとあなたも、漆の世界に惹かれているはずです。

惟喬親王の祈願と「うるし」の神秘――うるしの日の由来を探る

「うるしの日」の起源は、今から千年以上も前の平安時代に遡ります。

文徳天皇の第一皇子、惟喬親王(これたかしんのう)。

聡明で芸術や技術に深い関心を持っていたこの親王が、京都・嵐山にある「法輪寺」に参籠(さんろう)したことが伝説の始まりです。

参籠とは、願いを込めて一定期間、寺にこもり祈ること。

惟喬親王は21日間、心を込めて漆に関する加護を願ったといわれています。

そして、満願の日――それが11月13日。

その日に菩薩が夢に現れ、漆の製法を親王に授けたという神秘的な伝説が残されています。

この神話的なエピソードは、古来より「漆」が単なる道具の素材ではなく、神聖な存在として捉えられていたことを示しています。

当時の人々は、自然から得るこの黒く艶やかな液体に、不思議な力や美の本質を見ていたのかもしれません。

それ以来、11月13日は漆に携わる人々にとって特別な日となりました。

親方が職人に酒や菓子を振る舞い、その労をねぎらう祭日として、大切にされてきたのです。

そしてこの文化的背景をもとに、1985年、日本漆工芸協会が正式に「うるしの日」として記念日を制定しました。

知れば知るほど奥深い、漆の豆知識と魅力

「漆(うるし)」とは、一体どんな物質なのでしょうか?

漆は、ウルシ科の落葉高木「ウルシノキ(学名:Toxicodendron vernicifluum)」から採取される樹液です。

この樹液を一定の工程で精製し、塗料や接着剤として使うのが日本の伝統技法。

主成分である「ウルシオール」は空気中の湿気と反応して硬化し、強靭で美しい塗膜を形成します。

最もよく知られる用途は、「漆器」と呼ばれる食器類や調度品への塗装です。

黒や朱に輝く漆塗りの器には、見た目の美しさだけでなく、以下のような実用的な特性があります。

- 熱や湿気に強く、耐久性が高い

- 酸・アルカリに耐性がある

- 防腐・防虫効果がある

そのため、昔から漆は「長く使うための最高の塗料」として、日本人の暮らしに根付いてきました。

一方で、紫外線に弱く、直射日光に長時間さらすと劣化するという繊細な一面もあります。

また、乾燥しすぎる環境でも、表面がひび割れたり剥がれたりすることがあります。

このような性質もまた、漆という素材の“生き物のような魅力”を感じさせる要素です。

漆の語源に込められた日本人の感性

「うるし」という言葉には、美しい由来があります。

一説には、「うるわし(麗し)」が語源とされ、もう一説には「うるおし(潤し)」とも。

前者は漆が放つ艶やかで神秘的な美しさを表現しており、後者は道具を守り潤す機能的な面を象徴しています。

つまり、漆とは「美しさと実用性を兼ね備えた、日本人の知恵の結晶」なのです。

うるしの日と深く関わる人物・団体を紹介

うるしの日の由来となった惟喬親王は、平安時代の貴族であり、後に多くの職人たちから「工芸の守護神」として尊敬される存在となりました。

彼が参籠した「法輪寺(京都・嵐山)」は、今でも漆業界や芸能・技術の守護寺として知られています。

毎年、漆や工芸に関わる人々がこの地を訪れ、技術と文化の継承を祈念しています。

さらに、「うるしの日」の制定母体である日本漆工芸協会は、全国の漆工芸家や研究者によって構成される団体です。

この協会は、漆の普及と技術継承を目的に、展示会や講座、出版活動などを行っています。

また、地域ごとの名産地も、漆文化の要です。

- 石川県・輪島塗:塗りと加飾の両面で日本を代表する技術

- 京都府・京漆器:雅で繊細なデザインが特徴

- 岩手県・浄法寺塗:国産漆の8割を担う聖地

これらの地では、今もなお多くの漆職人が伝統技術を守りながら、現代の生活に寄り添う作品づくりに励んでいます。

うるしの日に関するよくある質問

Q1. うるしの日に何かイベントはあるの?

A. 各地の漆産地や伝統工芸館では、記念展示、漆塗り体験、講演会などが開催されることがあります。特に輪島や京都では盛大に行われる傾向があります。

Q2. 漆器はなぜ高価なの?

A. 漆は1本の木から1日で採れる量がごくわずか。さらに職人による手作業が数十工程も必要であるため、高価になります。しかし、それだけに一生モノとして価値のある工芸品です。

Q3. 家庭で使う際の注意点は?

A. 食洗機や電子レンジの使用は避け、柔らかい布で手洗いしましょう。また、長時間直射日光の下に置くのも避けてください。丁寧に扱えば何十年も美しさを保ちます。

うるしの日(11月13日 記念日)まとめ

うるしの日は、惟喬親王の伝説から始まり、日本の工芸文化に根ざした深い歴史と精神性を持つ記念日です。

それは職人たちへの敬意を表すと同時に、私たち一人ひとりが「日本の美しさ」と向き合う日でもあります。

この機会に、あなたの身の回りの漆器や工芸品をもう一度見つめ直してみてください。

きっとそこには、目には見えない職人の想いや、日本人の自然観、そして時代を超えて受け継がれてきた美の哲学が宿っているはずです。

今日は何の日(11月13日は何の日)

うるしの日|いいひざの日|茨城県民の日|消費者がつくったシャンプー記念日|チーかまの日|いい焼き芋の日|いい瞳の日|一汁三菜の日(毎月13日)|石井スポーツグループ 登山の日(毎月13日)|お父さんの日(毎月13日)|空也忌|虚空蔵の縁日(毎月13日)|秋季全国火災予防運動(11月9日~15日)|ダブルソフトでワンダブル月間(11月1日~30日)