風鈴の音が心地よく響く真夏の一日。

町の片隅にある「お地蔵さん」の前が、突然色とりどりの花や提灯で飾られ、子どもたちの笑い声が響き渡ります。

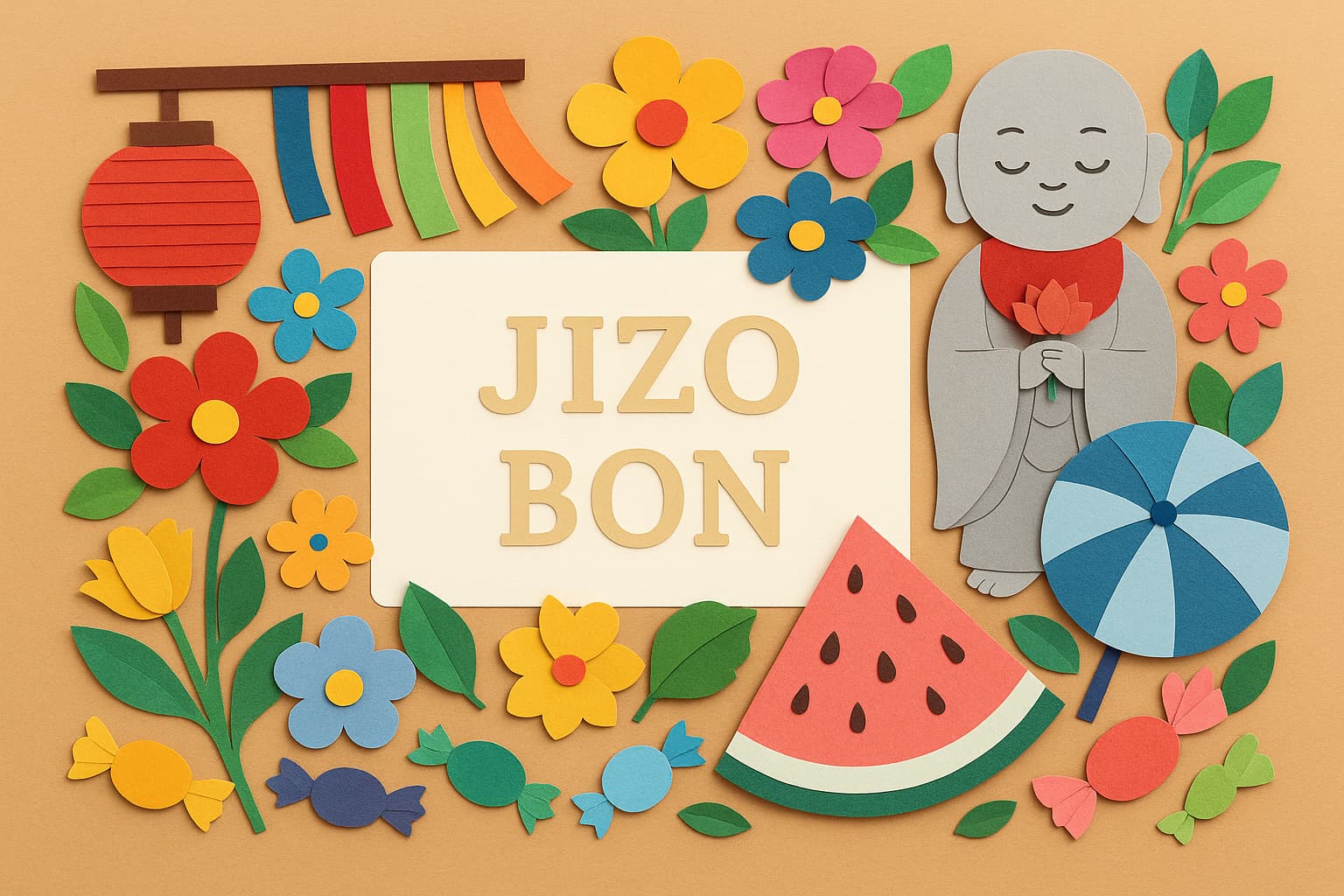

それが、「地蔵盆・地蔵会(じぞうえ)」という日本の古き良き風習です。

毎年7月24日を中心に行われるこの行事は、特に近畿地方で盛んに行われ、地域によっては旧暦の8月24日に催されることもあります。

正式には「地蔵会」と呼ばれますが、多くの地域では親しみを込めて「地蔵盆」と呼ばれています。

この日は、子どもの守り神である地蔵菩薩に感謝の気持ちを込めてお供えをし、町の人々とともにその優しさとご加護を分かち合う特別な日。

現代では少しずつ見かける機会も減ってきましたが、それでもなお、地蔵盆の温かさは私たちの記憶と心に残り続けています。

地蔵盆・地蔵会はどんな日?

✅子どもの健やかな成長を願う行事

✅近畿地方を中心に開催される風習

✅7月24日を中心に3日間実施されることも

地蔵盆・地蔵会の由来とは?なぜ7月24日なのか

地蔵盆・地蔵会の成り立ちは、仏教の教えに深く根差しています。

地蔵菩薩は、仏教において六道を巡り、苦しみの中にあるすべての人々を救うとされる慈悲深い存在です。

特に日本では、子どもや旅人、そして道端で命を落とした霊を守る「優しい仏様」として古くから信仰されてきました。

実は、地蔵菩薩のご縁日は「毎月24日」とされています。

その中でも特に7月24日が選ばれる理由は、夏のお盆の時期(7月15日前後)と近いためです。

お盆は祖先の霊を迎える行事であり、地蔵盆もまた霊や魂を慰める性質を持っています。

つまり、地蔵盆は「子どもたちの安全と祖霊への供養」が融合した行事なのです。

一部地域では、旧暦での7月24日にあたる「8月24日」に行うところもあります。

このように、地蔵盆は単なるイベントではなく、日本人の宗教観、そして家族や地域とのつながりを象徴する行事といえるでしょう。

地蔵盆・地蔵会の豆知識!行事の流れや楽しみ方を紹介

地蔵盆と聞くと、地域によっては「小さなお祭り」としてのイメージが強いかもしれません。

実際、町の子どもたちが浴衣姿で集まり、スイカ割りや輪投げ、紙芝居などを楽しむ様子は、まるで縁日のような風景です。

では、その一日の流れを簡単に紹介しましょう。

まず朝は、地域の大人たちが「お地蔵さん」の周囲を掃除し、花や供え物を用意します。

提灯を吊るし、色とりどりの布で飾り付けることで、お地蔵様がまるでお祭りの主役のように引き立てられます。

昼前になると、子どもたちが集まり、順番にお菓子やジュース、おもちゃなどが手渡されることもあります。

これは「お地蔵さまからのご褒美」という意味合いがあり、子どもたちにとっては嬉しい時間です。

夕方には、地蔵盆踊りが行われたり、寺の住職が読経を行ったりするなど、地域ごとに異なる形で締めくくられます。

ポイントは「子どもが主役」だということ。

地域のつながりを再確認しながら、子どもたちが文化を受け継ぐ重要な機会でもあります。

地蔵盆・地蔵会と関わる人々や組織の役割とは?

地蔵盆を支えているのは、子ども会、町内会、婦人会、そして地域の寺院や自治会といった人々です。

なかでも、近畿地方ではこの行事が非常に根付いており、奈良県・京都府・滋賀県・大阪府の多くの町で毎年のように地蔵盆が開かれています。

この行事に携わる大人たちは、準備から片付けまでを一貫して担います。

昔ながらの風景が残る町では、竹で作られた櫓(やぐら)を立て、手作りの提灯を吊るし、子どもたちの名前が書かれた短冊を飾るといった工夫も見られます。

また、地蔵盆は「代々受け継がれてきた知恵」の集合体です。

例えば、熱中症対策のために休憩所を設けたり、ゴミの分別ルールを教えたりと、現代の子育てにも通じる教育的な役割も担っているのです。

こうして、地蔵盆は単なるイベントではなく、地域と人、文化と教育をつなぐ「知恵の場」として今もなお受け継がれています。

地蔵盆・地蔵会に関するよくある質問

Q1:地蔵盆は仏教徒でない人も参加できますか?

A1:もちろんです。地蔵盆は宗教的な背景を持っていますが、今では地域行事のひとつとして誰でも参加可能です。

Q2:地蔵盆はどこで見られますか?

A2:主に近畿地方の各地域で開催されています。特に京都や奈良、大阪では今でも多くの町内で行われています。

Q3:子どもがいなくても参加できますか?

A3:はい、大人だけでも参加可能です。地域の交流の場として、多くの世代が楽しめる行事となっています。

その他の記念日

・劇画の日

・スポーツアロマの日

・テレワーク・デイ

・セルフメディケーションの日

・ドローンサッカーの日

・卒業アルバムの日

・天赦日は開運財布の日

・ブルボン・プチの日

・河童忌

・地蔵の縁日

・愛宕の縁日

地蔵盆・地蔵会のまとめ

地蔵盆・地蔵会は、ただの仏教行事ではありません。

それは子どもたちの笑顔を育み、地域の大人たちの優しさを再確認する場であり、日本の夏の風物詩のひとつでもあります。

どこか懐かしく、どこか温かい。

もし地蔵盆が行われている町に訪れる機会があれば、ぜひ足を運んでみてください。

お地蔵さんの穏やかな表情と、地域の人々の優しさが、きっと心に残る夏の思い出を作ってくれるはずです。