ワモンゴキブリの駆除・対策ポイントまとめ

- 生息場所は下水やマンホール周辺。侵入経路を特定し封鎖が重要。

- 駆除にはピレスロイド系殺虫剤が有効。広範囲に逃げ散るため処理は丁寧に。

- 段ボールの持ち込みや荷物搬入時の卵チェックは必須。

- 捕獲器・毒餌・スプレー剤の使い分けと順序が重要。

- 飲食店・施設ではHACCP対応の専門駆除業者への相談も効果的。

夏の夜、キッチンで「カサッ」と音がした瞬間——

そこにいたのは、見たこともない巨大なゴキブリ。思わず悲鳴を上げました。

それが“ワモンゴキブリ”との初遭遇。福岡市内の我が家での、まさかの実体験です。

最近では、九州北部での目撃情報が急増中。

飲食店や施設ではもちろん、一般家庭でも以下のような被害が報告されています。

- 換気扇や排水口からの侵入

- ゴミ置き場や段ボールを経由した持ち込み

- 一度住み着くと何度も再発する繁殖力の強さ

この記事では、ワモンゴキブリの侵入経路や実際に効果があった駆除・予防対策を、初心者にも分かりやすくご紹介します。

「もうあんな恐怖は味わいたくない!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

ワモンゴキブリの駆除と予防対策|家庭でも実践できる効果的な方法

■侵入経路を特定し封鎖するのが第一歩

我が家で最初にワモンゴキブリを見かけたのは、深夜のキッチン。

調べてみると、実は下水や換気口などから侵入してくるケースが多いと知り、すぐに対策を始めました。

特に注意すべきポイントは以下の通りです:

- キッチン・浴室・洗面所の排水口

- 換気扇やエアコンのダクト周辺

- マンホールや通気口の周辺

- ゴミ置き場、放置された段ボール

排水口には専用のキャップを、換気扇には金網を設置。

段ボールは届いたその日に解体・処分する習慣をつけました。

侵入経路を一つずつ塞いでいくだけでも、ワモンゴキブリの出現率はぐんと減ります。

最初は面倒に感じましたが、「家の中に入れない」という予防の効果は絶大でした。

■駆除の基本は「順番」と「組み合わせ」

初めてワモンゴキブリと対峙したとき、焦って殺虫スプレーを噴射。

一瞬で姿は消えましたが、数日後には別の場所にまた出現……。

そのときプロに教わったのが、「駆除は順番が命」ということでした。

効果的な手順は以下の通り:

- 見かけたらスプレーで即効駆除

- 翌日にベイト剤(毒餌)を配置して巣に持ち帰らせる

- 粘着トラップで残存状況をモニタリング

- 再度、侵入経路をチェックして密閉

重要なのは、スプレーを使った後すぐに毒餌を設置しないこと。

スプレー成分が誘引成分を打ち消し、ベイトの効果が台無しになります。

私の場合、この手順に切り替えてから、ゴキブリの出現が明らかに減少しました。

焦らず「順番」と「役割分担」を守ることが、駆除成功のカギです。

■予防対策は「持ち込み」と「環境対策」

我が家でワモンゴキブリが増えた原因は、まさかの“段ボール”でした。

通販で届いた荷物を玄関に置きっぱなしにしていた数日後、隅に小さな卵のようなものを発見…。

ゴキブリは「持ち込まれる」こともあると知ってから、以下の習慣を徹底しています:

- 荷物が届いたら段ボールは即解体・処分

- 段ボールのすき間を目視で卵チェック

- 食品類は密閉容器に移して保管

- 生ゴミや油は燃えるゴミとして廃棄(下水には流さない)

段ボールは保温性があり、ゴキブリが巣にしやすい場所。

「室内に敵を招かない」ためには、物の入り口から気をつけることが肝心です。

この予防策を取り入れてから、家の中の清潔感が増し、害虫の気配も激減しました。

■飲食店・施設はプロの駆除業者へ

以前、知人が経営するカフェでワモンゴキブリが発生し、営業中に客席で目撃されるという大問題に。

自力で駆除を試みるも効果は薄く、最終的には専門業者に依頼することになりました。

その際に選んだのは、HACCPに対応した防除専門業者。

対応後の変化は明らかで、以下のようなメリットがありました:

- 国家資格を持つ技術者が、施設構造を考慮して安全施工

- 薬剤の種類・量を環境に応じて調整してくれる

- 再発防止のための清掃・管理アドバイスまで受けられる

- 定期報告や写真付きのモニタリングレポートも安心材料に

「とりあえず自分で…」と躊躇するより、早めのプロ相談で被害を最小限に。

特に食品を扱う場所では、早期の判断が売上と信頼を守ります。

ワモンゴキブリの基礎情報|なぜ厄介なのか?

■特徴と見た目

- 茶褐色の光沢ボディ

- 背中に白い輪のような模様(名前の由来)

- サイズは4〜5cmで日本最大級の家庭害虫

初めて見たとき、その大きさに「ゴキブリじゃなくて別の生き物かと思った」と本気で驚きました。

それが“ワモンゴキブリ”という種類だと知ったのは後のことです。

このゴキブリ、実は日本の家庭で見かける中で最大級のサイズを誇ります。

特徴は以下の通り:

- 体長約4〜5cmの大型種

- 茶褐色の光沢のある体

- 背中に白い輪のような模様(和名の由来)

大きさもさることながら、素早い動きと飛行能力(※成虫は条件次第で飛ぶことも)も厄介です。

目の前を「カサッ」と通り抜けると、そのインパクトと恐怖感は他のゴキブリとは桁違い。

単なる「不快害虫」では済まされない存在感。それがワモンゴキブリです。

■驚異的な繁殖力と隠れた生息環境

- 1匹のメスが最大700匹の子孫を産む

- 下水道、マンホール、ゴミ置き場などに潜む

- 湿度・温度の高い場所が大好き

「1匹見かけたら、その裏に何十匹もいるかもしれない」と聞いたとき、背筋が凍りました。

実際に専門業者の話では、ワモンゴキブリの繁殖力は驚異的です。

- 1匹のメスが生涯で最大700匹以上を産む

- 4〜10日に1回産卵するペース

- 発生源が近所でも、自宅に移動してくる可能性あり

さらに問題なのが、その生息環境です。

目に見える場所にはなかなかおらず、以下のような場所に潜んでいます。

- 下水道やマンホールの中

- ビルやマンションのゴミ置き場、ボイラー室

- 暖房の効いた場所や、湿度の高い暗所

これらは「人目に付きにくく、温かくて湿っている」=ゴキブリにとっての理想郷。

一度でも入り込まれると、気づいたときには手遅れになっているケースも少なくありません。

■見かけたら要注意な理由

深夜、キッチンの電気をつけた瞬間、茶色い影が一瞬で走り去る——。

あのスピードと存在感を目の当たりにしたとき、「これは普通のゴキブリじゃない」と直感しました。

まさに“ワモンゴキブリ”でした。

このゴキブリが厄介なのは、単に見た目が怖いからではありません。

以下のような理由から、放置は絶対にNGです。

- 動きが素早く、夜行性で捕まえにくい

- 下水やゴミ場を行き来するため、病原菌の媒介リスクあり

- 一度住み着くと、何度でも再発する繁殖サイクルに突入

私も最初は1匹だけかと思い放置した結果、1週間後には複数の目撃例が。

そこで学んだのが、「駆除」「遮断」「予防」の3ステップが必須だということ。

一つでも抜けると、再びあの悪夢が始まります。

ワモンゴキブリに関連する質問|よくある疑問に答えます

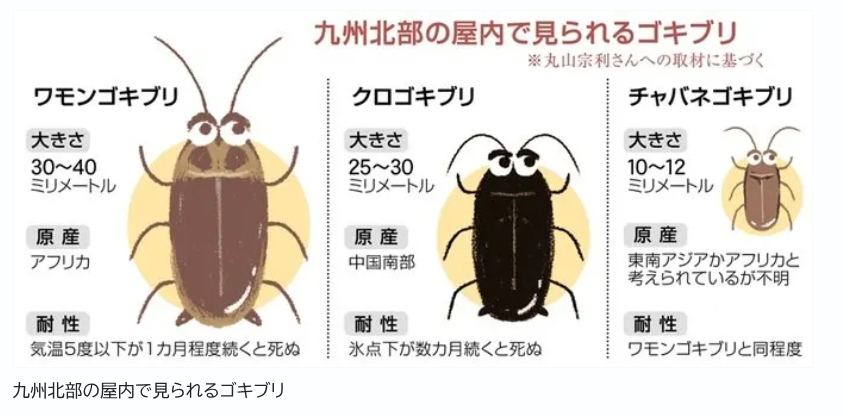

Q1. クロゴキブリと何が違う?

🅰️色が茶色っぽい

🅰️胸に輪模様がある

🅰️サイズが大きい

ワモンゴキブリとクロゴキブリ、見た目は似ていても実は結構違います。ワモンゴキブリは名前の通り、胸に「輪(ワモン)」の模様があり、全体的に茶色っぽい体色をしています。

そして、体長は最大で5cmを超えることもある大型種。一方、クロゴキブリは全身が黒く、模様もなく、ワモンより少し小柄です。見かけたときのインパクトも違います。

Q2. 毒餌剤はどこに置くのが正解?

🅰️キッチンや水回りに設置

🅰️暗くて湿った場所に置く

🅰️スプレー使用後は避ける

毒餌剤の効果を最大限に引き出すには、ゴキブリの「通り道」や「潜伏場所」に設置するのがポイント。

特にキッチンの流し台下や冷蔵庫の裏、換気扇まわりなど、暗くて湿気の多い場所が狙い目です。

ただし、殺虫スプレーを使った直後に置くと、ゴキブリが警戒して餌を食べなくなるので注意が必要です。タイミングと場所が勝負です。

Q3. 冬は出ないの?

🅰️寒さで活動は鈍る

🅰️暖かい屋内では出現

🅰️季節を問わず対策必須

「冬だからゴキブリは出ない」と思っていませんか?実はこれ、大きな誤解です。

確かに外の気温が低くなると活動は鈍りますが、暖房の効いた室内では話は別。特にマンションやビル、店舗のような一年中暖かい場所では、冬でも平気で動き回ります。

油断していると、寒い季節にも不意打ちで出くわすことも。季節に関係なく、継続した対策が必要です。

まとめ|ワモンゴキブリ対策は「今すぐ」がカギ!

「たった1匹だから…」と油断したその夜、私の家では数日後に3匹目を発見。

その時ようやく「もう繁殖してるかも」と恐怖を感じ、すぐに対策を始めました。

ワモンゴキブリは見た目の衝撃だけでなく、繁殖力の凄まじさと再発性の高さが最大の脅威です。

効果的な対策の基本は、以下の3つ:

- 侵入経路を封鎖する(排水口・換気扇など)

- 繁殖しにくい清潔な環境を保つ

- 荷物の持ち込み時に段ボールや卵の付着をチェック

これらを定期的に見直し、継続することが何より重要。

もし個人での対応が限界を感じたら、迷わずプロの駆除業者に相談しましょう。

早めの行動が、あの恐怖を「二度と見たくない現実」にしないための最大の鍵です。